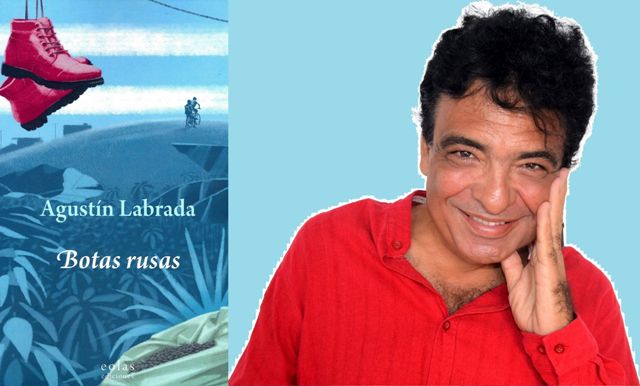

En las botas de Héctor

Hay libros que te atrapan tanto que quisieras que terminaran de una forma, pero concluyen en otro sentido. Vas leyéndolos y te vas emocionando o mentando madres cuando algo malo le acontece a alguno de los protagonistas, como suele hacerse en el transcurso de una buena película, más si eres chamaco y estás en el cine y aplaudes o lloras, sin saber que así es la vida, de caprichosa, como esa canción que tanto abarca.

Botas rusas es una novela inmersa en la música: los protagonistas hablan y se desenvuelven en los cauces de una incesante prosa poética. Además, y esto me fascina, la novela está plagada de melodías de diversos géneros, donde predomina el pop rock. Esas melodías conectan y reconectan los instantes de la vida de Héctor Montiel, Rony, Gabriela, El Negro y los demás coprotagonistas de la novela. Con la energía de esos cables de alta tensión, circula una incesante prosa poética.

Así, Botas rusas es de esos libros que llamo “musicales”, donde la prosa poética forma un arcoíris. Lo ves de lejos surcando el océano y sonríes: es un momento que se desliza fraguando un incesante círculo.

Botas rusas, de la autoría de Agustín Labrada, cubano de nacimiento y nacionalizado mexicano, tiene esa fuerza centrífuga, y es la potencia de la música de las botas rusas, que son de Héctor Montiel, y son unas jodidas botas que van trazando ese inmenso círculo de su historia personal y familiar, donde aparecen algunos amigos como Rony, El Negro y Gabriela, con la que hace el amor en medio de ese inmenso círculo. Es un círculo atiborrado de canicas, papalotes o de lo que te puedas imaginar, porque el amor cada quien lo dibuja con trazos personalísimos.

Pero están jodidas esas botas rusas. Por ello, Héctor les hace algunos remedos, las lija y las pinta de rojo, y piensa que, con clara de huevo, seguramente brillarán como charol. Veo esas botas y, en verdad, Héctor, que están muy gachas esas botas, pero son las que tienes, confórmate. De inmediato me contesta: “Como tú no las traes puestas y no se burlan de ti, puedes decir esas mierdas. Para hablar de mí, debes ponerte estas botas, cabrón.”

Tiene razón, por eso no le contesto.

Héctor se aleja, como debe uno evitar a los malos amigos.

Héctor camina por toda la ciudad de Holguín, Cuba, y no quisiera estar ahí, en esa favela, con familias famélicas sometidas por una extenuante y extendida pobreza. Todos “remolcan una cadena oxidada” y “… desea estar dentro de un libro, dentro de una película, en acción incesante, en tramas más profundas y recompensas mayores que esta barriada lamida por la mugre, comer arroz con huevos u oír cómo ruge su padrastro cuando cansado duerme.”

Esa jodidez es más cruenta, dado que, para colmo, está enamorado de una “ricachona” que es su mundo, y:

“… vuelve a soñar con Ana, con sus dientes parejos, con ese lunar que la torna exótica y su nariz perfecta. Si se volviera invisible, tal vez podría infiltrarse como una hormiga en su casa, en su cuarto que tiene un balcón lleno de begonias, acostarse a su lado sin ser visto y oler su cuerpo cuando duerma desnuda.”

El amor le hace ver el mundo con otros lentes:

“Y si te duermes y cuando amanezca estas calles dejan de ser de tierra y en vez de basura hay flores en las esquinas, y, en lugar de letreros mal escritos que convidan al trabajo voluntario, encuentras publicidades lumínicas donde se anuncie un concierto de Led Zeppelin. Y si te duermes hondo y despiertas con el sol y descubres a Ana, sin ropa, junto a ti.”

Pero Ana es de otro planeta, por ello no sólo no lo pela, también lo detesta. Por eso casi le grita en una fiesta, así como para que la escuchen todos: “¡Nunca podré bailar con alguien que use botas tan, pero tan cheas.”

Además, se une al grito de sus amigos y sus amigas “ricachones”: “Nadie los ha invitado”, “¡fuera de aquí, muertos de hambre!”

Ese “muerto de hambre”, esa voz burlona de Ana, le taladra el orgullo, más que proviene de una persona que ama. Por eso en la trifulca a Héctor “… nadie se le acerca mientras (con sus botas rusas) golpea sin compasión a su adversario…”

Pero ese “muertos de hambre” es tan hiriente que sigue punzándole el corazón con las flechas negras de la tristeza.

Eso es muy cruel, Héctor, no puedo imaginarme estar en tus zapatos —más bien dicho, en tus botas—, y recibir ese desplante de maldad por esa persona que tienes en un nicho de cristal, y que ves en la distancia, como mar surcando las olas.

Pero tú te tuviste la culpa por entrar, como polizón, en esa fiesta para disfrutar platillos y tragos gratis y ver a una mujer que dista mucho de ser tuya. Sólo es tuya esa música que pudiste escuchar con tus amigos en aquella mansión que delimita, como siempre, la opulencia y la pobreza.

Tú estás en la manzana podrida de la pobreza, cuate, y eso es bien jodido. Pero todo tiene sus asegunes, que ahora no los ves, pero de los gusanos surgen mariposas. Abres un libro y vuelan mariposas. No seas tan fatalista, amigo, le digo porque ya estoy con él, ya zanjamos nuestras diferencias, somos amigos otra vez, y voy a su lado y le comento:

—Amigo, como decía mi madre, otros están peor que nosotros.

No me dice nada.

Para distender el ambiente, le cambio el rumbo de la conversación y le digo que debe comprender que Ana es inaccesible: ella es hija de un alto funcionario de gobierno, lo que conlleva cierta riqueza y una vida plagada de bondades, y tú tienes un padre pal perro, al que al pedirle dinero para comprarte unos mocasines italianos —estoy viendo a los condenados y están bien chingones—, te contesta de la peor manera: con insultos y luego a golpes.

Es obvio, tu padre no te quiere, por ello debes entender cuando te grita: “¡No debiste nacer, eres un lastre!”, y como dices, ese grito emerge desde un oscurecido pozo.

Pero tú te empecinas en seguir viendo a tu amada Ana, y esas olas te parten la madre. No quisiste estar en la orilla del mar. Te adentraste y nadaste a más no poder en busca de esas gratificantes olas, pero te cansaste y no tienes una tabla de salvación, un pinche madero para asirte y regresar a la playa.

Te entiendo. Las cosas terribles asfixian a los “muertos de hambre”, a los jodidos, a los que, a veces, no teníamos ni para un puto pan y un café de olla, y eso encabrona porque estás pequeño y no puedes remediar las cosas. Por eso te pierdes en la lejanía del mar que tienes ahí cerca de Holguín, que es, como todos los mares, displicente y acomodaticio para todas tus aventuras infantiles. Pero hay pobreza y es una pobreza inmunda, y cercena a muchas familias de Cuba, México, El Salvador… Y eso encabrona, amigo Héctor.

Pero ahora, ya eres un joven y esa distancia no te protege, como cuando de chamaco pensabas que todo iba bien. Ahora: “Los sucesos terribles les pasan a ellos, a quienes miras siempre en la distancia, pero ahora te están pasando a ti y no al vecino ni al pariente remoto ni a un personaje de la telenovela, Héctor. Estás enamorado y sabes, aunque no deseas reconocerlo, que no te corresponden, que te ignoran.”

En ese contexto, debes entender que tu padre te diga: “¿Quién coño crees que eres para merecer zapatos italianos?”

Me imagino que, con esas botas rusas, Héctor, le pegas en los testículos a tu padre, en esa pelea que se suscita entre padre e hijo, donde llevas las de perder, cuando tu padre pone sus manos de camionero alrededor de tu cuello para atenazarte y llevarte hasta la asfixia.

Por eso digo que el padre de Héctor es pal perro, como esos feroces pastores alemanes que, al atacarte y poner en peligro tu vida, tuviste que matar con un tubo. Descargaste todo tu odio, tu ancestral odio, porque tenemos coraje de todo lo que nos rodea y nos asfixia, y digo eso al ponerme en tu lugar, en tu circunstancia, que suele poblarse con las noches salobres de los que, de pequeños, no teníamos ni para tragar.

El odio engendra demonios, a los que hay que darles la vuelta

Amigo, sal de ahí, de esa ciudad que te está asfixiando, y ve pateando todo lo que te va rodeando con esas pinches y fenomenales botas rusas, y contras, por favor, déjatelas puestas hasta el final de la historia, que están de poca madre tus botas rusas. No me gusta verlas ahí, colgadas entre cables de alta tensión, donde las dejaste lejos, pero a la vista, por si las vuelves a necesitar.

Anda, ve por ellas.

Anda, ve ahí, y sube con mucho cuidado y bájalas.

Por favor, vuélvetelas a calzar, para seguir caminando contigo hasta el final de esta historia, que también es mía, porque soy tu lector, amigo.

La música es viento

Hubo un punto de mi vida en que escribí mucha poesía. A raudales. Espero que resurjan esas hojas y servilletas, donde iba escribiendo esas palabras que, a ciencia cierta, no sé si eran poesía o letras sinsentido, como esos pasos que me llevaban a bares de la Zona Rosa del Distrito Federal, como “Las Yardas”, “El Carrusel” y otros más, pletóricos de música de todos los géneros y, como estaba chavo, me gustaba el rock, que era como el rehilete que poníamos en los manubrios de las bicicletas y nos llevaba por todos lados.

La música es viento.

(Repito: La música es viento y te permite gozar está inmensidad que estoy viendo a través de mi ventana: es mediodía y el cielo está despejado. Más allá, hay árboles, se escucha la intermitencia del piar de diversos pájaros, que no veo, sólo los escucho. Regreso al “cuarto de estudio” de mi casa, sigo leyendo Botas rusas, y me gusta cuando Rony escribe en su camisa “VIVA EL ROCK”, y escucho rock y grito: “VIVA EL ROCK”, y mi esposa va al “cuarto de estudio”, que ahora es un dichoso “cuarto de estudio”, y me dice: “¿Todo bien por este rumbo?” y le contesto: “VIVA EL ROCK, VIVAN USTEDES, MIS HIJAS, TÚ, MIS HERMANOS Y MIS HERMANAS QUE SON SENSACIONALES.” Como me conoce, sonríe. Mi amor suele explayarse en ese tipo de efervescencias. Por eso me deja en mi isla, que ahora es cubana, porque estoy hablando con Héctor Montiel, con sus amigos y amigas, a quienes me imagino por esta buena prosa. Está sabrosa esta prosa.)

En uno de esos bares, había uno que contaba con una barra inmensa, donde atendía un “barman” y, en ese ambiente nocturno, los cacahuates salados, los cigarrillos, los ceniceros atiborrados de colillas, las “cubas”, la música… se elevaban hasta el cielo. Mi memoria tiene por ahí encerrado el nombre y demás características de ese bar. A veces, la memoria oculta las buenas o malas experiencias, como cuando de chamacos escondíamos algún tesoro debajo de una piedra o en un lugar descabellado.

Total, que en ese bar y en el transcurso de mi estancia, regularmente ponían una rola: “Piano man”, que desde hacía mucho tiempo no rememoraba.

Hoy la estoy escuchando cuando leo Botas rusas y pareciera que estoy en ese bar de los ochenta, donde las risas, las copas, las mesas… están pletóricas de amigos que ríen y toman hasta el cansancio, y los escucho porque estoy ahí, justo en ese momento que estoy en la barra de ese bar y estoy cansado de recordar a mi hermana por entonces recién fallecida, de la que hoy no tengo ganas de platicar. Por eso abro la ventana para que el viento se lleve esos recuerdos.

Ahora, el cielo está más despejado.

Regreso al “cuarto de estudio”.

Escucho una y otra vez esa rola, y voy oyendo todas las demás melodías que van surfeando y formando la inmensidad de esa novela, y es maravilloso escucharlas e ir entre esos mares y oír esas melodías y bailar esa música, entonar esa música y tararear esa música que, al menos unos instantes, deja en el olvido tanta jodidez, amigo, y puede que estemos en un bar, y un anciano nos diga: “Hijo, ¿puedes tocarme una vieja canción?”

Y sí, claro que puedo tocarla, más bien volverla a escuchar:

“It’s nine o’clock on a Saturday

The regular crowd shuffles in

There’s an old man sittin’ next to me

Makin’ love to his tonic and gin

He says: “Son can you play me a memory?

I’m not really sure how it goes

But it’s sad and it’s sweet and I knew it complete

When I wore a younger man’s clothes”

La, la-la, di-di-da

La-la di-di-da da-dum…

Esa rola me lleva a ese bar, a ese momento donde todo es tan real que siento el sabor del ron, y es un ron eternamente añejado, amigo, porque estoy contigo y entiendo tu pesar. Brindamos y cantamos con ese “alcohol con sus pasos de duende”, con el que recordaremos “estos segundos, como el ancla más honda de tu adolescencia”.

Pero tu ancla es diferente, amigo, y es el ancla del amor perdido, la que más pesa, Héctor. Esos minutos que viviste con Gabriela serán eternos y, pasado el tiempo, cuando la recuerdes, la sonrisa de ella te dirá que valió la pena vivir, amigo, al menos para escuchar esas canciones, sentir su cuerpo capullo, su cuerpo rosa con sus pétalos abiertos hacia el cielo. Hoy lo que queda es esa música, esos acordes que siempre estarán contigo.

Esos momentos son chingones, amigo. Todos tenemos esos momentos, aunque con diferentes simetrías.

Vale la pena recordarlos. Por algo dicen: “Recordar es volver a vivir.”

Hay canciones que nos develan, momentáneamente, la chingonería de la vida.

La música es como una caja musical. Sólo hay que darle cuerda para que emerja con toda su magnificencia.

Una melodía puede tocar el cielo.

Tus melodías son también mías, porque me identifico con ellas, pero hay otras rolas que te quiero compartir como las de Bob Dylan y Rolling Stones, melodías como “Paranoid”, que traigo clavadas en el centro de mi corazón. “¿Dónde está el centro del corazón?”, me preguntas, dado que eres una bala, como me decía mi abuela Dolores, y reímos a carcajadas, más que estamos bebiendo un buen ron, unas “cubas” deliciosas, como esas rolas que estamos escuchando en mi grabadora.

Seguimos platicando de Ana y Gabriela. De repente, pongo en mi grabadora un cassette de Bachman Turner Overdrive y es “You ain´t seen nothing yet”, y me dices: “Tienes razón, no he visto nada todavía. Esa Ana es una mujer diabólica, me robó el corazón. Pero bueno, ya le di la vuelta a la página. Amo a Gabriela, pero mañana se va a la Yuma, y no puedo remediarlo, amigo. Nadie puede remediar lo que me rodea, pero aún no llega el momento de largarme de aquí.” Le pregunto: “¿Qué es esa chingadera de la Yuma?” Ríe y contesta: “Coño, el gabacho.” “Entonces, ¿ya valió madre Gabriela?” Me dice: “Coño, ya se jodió, Gabriela se me va, y estando allá, tarde o temprano, singará con otro, así es la vida.”

Me imagino que, impulsado por ese coraje, tiró al río Holguín la mochila de café que significaba tanto para Rony, ya que con su venta podría financiar un wáter, una letrina para que su abuela dignamente pudiera cagar. También esa venta significaba unos pesos para Héctor.

Pero como dijimos, Héctor anda en otro canal.

Héctor está apañado en las garras de un amor mutilado por la distancia.

Le digo: “Ese coraje te salvó, amigo, de la tira, que ya estaba detrás de ustedes.” “Sí, singao Roberto, es un chivato de mierda”, me contesta, y entenderán ustedes, lectores, que no tengo tiempo de explicarles esa trama del saco de café con que empieza y termina el libro, que ustedes deberán conocer al leer Botas rusas. Como dije, me atrapó más la historia de las botas, que son el sino de Héctor.

Igual, Botas rusas pudiera haber terminado de otra forma. Todas las buenas novelas tienen esa fortuna, son una gama de posibilidades.

Pero regresamos de esa escena, para seguir escuchando música, ahora ponemos un cassette de Three Dog Night y es “The show must go on”, y Héctor me dice: “Claro, la función, el show debe seguir. El maquillaje puede estar, pero mi sonrisa aún sigue ahí.” Le contesto: “La vida es maravillosa, amigo, no chingues.” Sonríe y me dice que está cansado, como suele pasar, de seguir poniéndose las máscaras de una sociedad dominada por políticos corruptos y ladrones que medran con los recursos públicos, con dinero que se incrementa con la mierda de los negocios gubernamentales.

Seguimos platicando y coincidimos en señalar que no es justo generalizar, ya que “de todo hay en la viña del Señor”.

Tomando los tragos con Mario Conde

Y pone otro cassette,

otro,

y otro… y el cielo se va estrellando con esa música.

Es una música poderosa, como el requinto de Ritchie Blackmore, del que salen rayos y bengalas.

…

En una parte de la noche, Héctor empieza a desvariar y a increpar y maldecir a quien le asignó y mueve los hilos de su vida: “La resingá de la madre ese hijo de puta. Por él y, sólo por él, nací en esa isla del Infierno, he calzado esas botas rusas de mierda y por él y sólo por él Gabriela se fue al carajo.”

Su voz es deshilvanada por la fuerza del odio.

Como dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad, le cambio el rumbo de la conversación y hablamos de Gabriela, y dice que debió haberla valorado cuando la tenía a la vista. Debió aquilatar su valía, pero bueno, “así fueron los hechos, nadie los puede remediar”.

Con esos murmullos, leo esta chingonería:

“Entre los haces de luz, asciende el humo mezclado con el polvo. En los bordes del patio, reina un poco de sombra. Gabriela parece fundirse con Héctor, a quien ya se le esfuman los dolores que antes latieron en sus costillas, y ambos se mueven juntos, silenciosos, mientras Eagles, con el cielo iluminado, canta para la eternidad ‘Hotel California’.”

Y, por supuesto, escucho “Hotel California”.

Bebo de tres sorbos mi café.

Cierro los ojos y, de nuevo, me imagino estar tomando los tragos con Héctor Montiel, en un paraje desconocido de la memoria, que todo lo puede.

Como la noche se está disolviendo por los efectos del ron, se une a nosotros Mario Conde, quien también está entrampado en las garras del amor y del licor que tantas andanzas y malandanzas entretejen.

Anda enfiestado y el recabrón pone una y otra vez rolas de Creedence… Cuando queremos escuchar otras rolas, nos manda por un tubo, y como Héctor anda ciscado por los tubos no dice nada y aguantamos vara y nos vamos perdiendo en esas inmensas canciones.

Cuando pone “Lodi”, coño, recuerdo a mi hermano Luis, a quien todos le decíamos “El Matador”, porque era torero y, coño, quiero llorar. Tengo ganas de llorar y lloro. Me abrazan, son amigos y los amigos llenan los huecos de la vida con sus palabras, sus consejos o un abrazo, un fuerte abrazo, coño. Quiero seguir llorando porque no estás, carnal; perdóname por no decirte muchas veces “te amo”, pero ya no estás, como muchas cosas que se me han ido de las manos. Debí cerrarlas para que nunca escaparan.

Mario habla de Tamara y sus ojos se pierden en ese abismo.

Héctor rememora a Gabriela.

Estamos en un remolino.

La música con la que te identificas es un universo que te delimita.

Seguimos escuchando a Creedence.

Mario impone su condición policiaca.

Al rato todos reímos, qué coño, hay ron y, cuando hay ron, la vida es un carrusel.

Somos broders.

Estamos en esta historia juntos, pedos hasta el final de la vida, porque somos hermanos. Mario, Héctor y yo somos felices, coño, felices con una pinche música de poca madre, y quiero seguir con ustedes, amigos, pero el pinche Héctor empieza a hablar alebrestadamente de Gabriela. Está desvariando porque ella está en el gabacho y no hay nada que decir, sólo escucharlo, juntos, y hacerle compañía.

No hay de otra.

Por supuesto, pone unas rolas, que son suyas, de ellos, y nadie podrá quitárselas. Quizás es lo único que les queda como pareja, porque todo, tarde que temprano, termina por escabullirse en la coladera del olvido.

“Todo termina por irse al carajo”, dice Mario Conde, y Héctor sigue hablando de Gabriela.

Gabriela

Hay autores, como Leonardo Padura, cuyos protagonistas se desenvuelven en historias plagadas de melodías, ron, amores reales y perdidos y sexo a raudales, que nace y rebrota en ese amor océano-cielo-cosmos y lo que se les ocurra, lectores, porque el amor es así, ocurrente y dicharachero.

A menudo, ese amor que se prodigan esos dos seres inmensos no se desarrolla como debería ser: hasta el infinito.

Aunque debemos subrayar que nada es para siempre, es una ley de la vida, pero el amor suele ser una golondrina haciendo el verano.

El amor también es cabrón y es un tubo que pega fuerte o te asfixia buscando la soga que siempre tenemos a nuestra disposición o el agua que está ahí, diáfana, y en la cual puedes hacer brotar burbujas transparentes, pero que te pueden robar el oxígeno. Mejor aléjate de esas aguas e intenta ser feliz, amigo.

El agua puede ser un mar inmenso o unos centímetros de mierda en la que te puedes ahogar, amigo.

Aléjate e intenta ser feliz. Tienes mar, cielo, vida para ser feliz.

Coño, puedes ser feliz.

Todo eso me lo voy imaginando, cuando escucho hablar a Héctor de Gabriela, a quien ni pelaba por andar embobado con Ana. Incluso la llamaba despectivamente “urraca”, pero ahora está atrapado en ese amor inconmensurable, como un tango de Gardel.

Las escenas de sexo entre Héctor y Gabriela son como las ramas que tocan el horizonte en medio del océano, más cuando Gabriela escuchaba y tarareaba esa canción de los Pasteles verdes, que ahora Héctor pone una y otra vez en ese cassette que atesora la memoria y que siempre estará con él, al lado de “sus” cassettes. Son muchos cassettes, y están en esa mochila que rescataron del río Holguín, y que ya no tiene café, sino un chingo de cassettes.

Héctor tararea esa melodía. Es de ellos, sólo de ellos:

“Quiero

recordar esta noche

momentos

que no volverán

y hacer

de aquellos poemas

tristes

como una oración…”

Es una oración que, antecediendo la partida de Gabriela, los llevó a esos húmedos parajes, que son suyos, sólo suyos.

Es el adiós de Gabriela, el abrazo de todos y todas las desdichadas que se despiden en una terminal de autobuses, en una central camionera, en una estación de trenes, en un aeropuerto, donde vuelan abejas creando y recreando el Universo.

Ese “Nunca te olvidaré” de la despedida de Gabriela, “forma las olas que golpean contra el malecón cuando retornan a la casa, silenciosos, es el último abrazo, un beso profundo, interminable… y Héctor trepa hasta el fondo del autobús desde donde despide a una muchacha que llora y llora y él jura que no llorará, ‘ni una lágrima, coño, ni una lágrima’, pero ya está llorando cuando se aleja hacia Holguín y desde un radio portátil VEF 206 Gloria Gaynor confiesa a toda voz ‘I will survive’.”

Esa canción, “I will survive”, que antaño me parecía tan cursi, tiene ahora otro significado: un adiós profundo, insondable.

Con esos ecos, Héctor pone un cassette de Electric Light Orchestra y es “Last train to London”, y dice que quiere tomar un pinche barco, un chingado tren para ir a ver a Gabriela que está lejos, lejos… Y ahora escucha “Telephone line”.

Parece que está viendo dentro del cielo, cuando le pregunta:

“Hola, ¿cómo estás?

Oye, ¿cómo te sientes?

¿Sigues siendo la misma? ¿No te das cuenta de las cosas que hicimos?

¿Era todo real?

¿Eres la misma?

¿Fuiste un sueño?

Simplemente, no puedo creer que todos se hayan desvanecido fuera de la vista.

Sí, sí, sí, sí, regresa.

Se oye un clic.

Es una noche negra, amigos, nos dice, y deja de hablar en ese teléfono imaginario, el mismo que proviene de esa canción que pone una y otra vez…

Pasado el tiempo, con muchas horas de oficina o de cualquier trabajo, habrás de recordar esos momentos, esos lugares donde estuviste con Gabriela y, recostado boca arriba, cerrarás los ojos y te acordarás de esas melodías que estuvieron ahí, perdiéndose entre tus manos.

Estarás en un bar, con un tarro de cerveza o una “cuba”, y su voz se perderá en esos ecos, en esos besos que, ahora, no son tuyos.

Quizás toques fondo por X razones, pero esos destellos te levantarán y te dejarán vivir, amigo, y te dirán que vale la pena vivir, y quizás en las noches de luna llena harán el amor y serán felices, amigo.

El amor está ahí, en cualquier calle, esquina, y está latiendo. Descorre las persianas, dale vuelta al switch y acelera para que el agua vuelva a recorrer sus raíces.

“VIVA EL ROCK”

En resumidas cuentas, considero que vale la pena leer Botas rusas y, como estoy encurdado, tengo ganas de gritar: “VIVA EL ROCK.”

Y como Héctor Montiel, Mario Conde y su servidor estamos en el recalentado y seguimos enfiestados, y hay ron a morir, gritamos al unísono:

“VIVA EL ROCK, CABRONES.”

Cantamos y reímos, como adolescentes, con esa eternidad con la que moriremos, y Héctor Montiel, al fin, está cantando como Billy Joel.

Por Jorge Manríquez Centeno

Sé el primer en dejar tu comentario de esta noticia